“绿色是伊斯兰教的象征色吗?”摩洛哥艺术家Younes Rahmoun经常收到这个问题,因为在他的灯光装置作品里,经常出现绿色光线。观者的这种联想不是Rahmoun创作的本意,但他也接受不同的反馈,“对我来说,绿色不冷也不热,它是和平与生命的象征。”创作时,宗教是他创作时重要的灵感来源,他从不会“Younes是奉行教义的伊斯兰教教徒”和“Younes是一名艺术家”两个身份对立看待,“两者都是我,我所做的一切都只是自身的反映。”

今年年初,Rahmoun的作品《帽子与光》(Hat-light)入围了第五届“贾米尔奖”(Jameel Prize)决赛名单。“贾米尔奖”诞生于2009年,由英国伦敦的维多利亚与阿尔伯特博物馆(V&A)设立,每两年一次。能够将阿拉伯传统中的艺术与设计融入当下创作的艺术家是这一奖项的目标对象。组委会从全球参赛者中选取8到10件入围作品,最终选定一位获胜者,这些入围作品都会在V&A展出。第五届“贾米尔奖”将于2018年6月25日开幕,持续五个月。

今年,“贾米尔奖”的入围作品跨度很大,从细密画到抽象画,从多媒体装置到时尚设计,甚至第一次开始有建筑作品入围。

> Marina Tabassum设计的清真寺祷告大厅,孟加拉国,达卡,2012年

除了V&A,“贾米尔奖”的另一个主办机构是非营利艺术基金会Art Jameel。Art Jameel总监Antonia Carver说:“我们可以看到,世界上越来越多人开始关注阿拉伯地区的艺术创作,不过,这里的艺术家、电影导演、作家还有其他创作者还是缺少在本地发展的机会;即使做出作品,也很少有国际范围的观众。”而“贾米尔奖”希望鼓励艺术家更加开放,从自己的环境和文化里去吸收养分,而不是被周围的声音影响,试图定义“什么是当代的伊斯兰艺术”。

“信仰可以是一个艺术家实践的发源地,但他们的作品通常也会受到他们的研究、艺术上的“偶像”与同辈、他们的环境和经历的影响。正因如此,艺术与设计是一种极为复杂的表达,每一位实践者都在发出自己独特的声音。”Antonia Carver说。

阿拉伯地区的旁观者与参与者

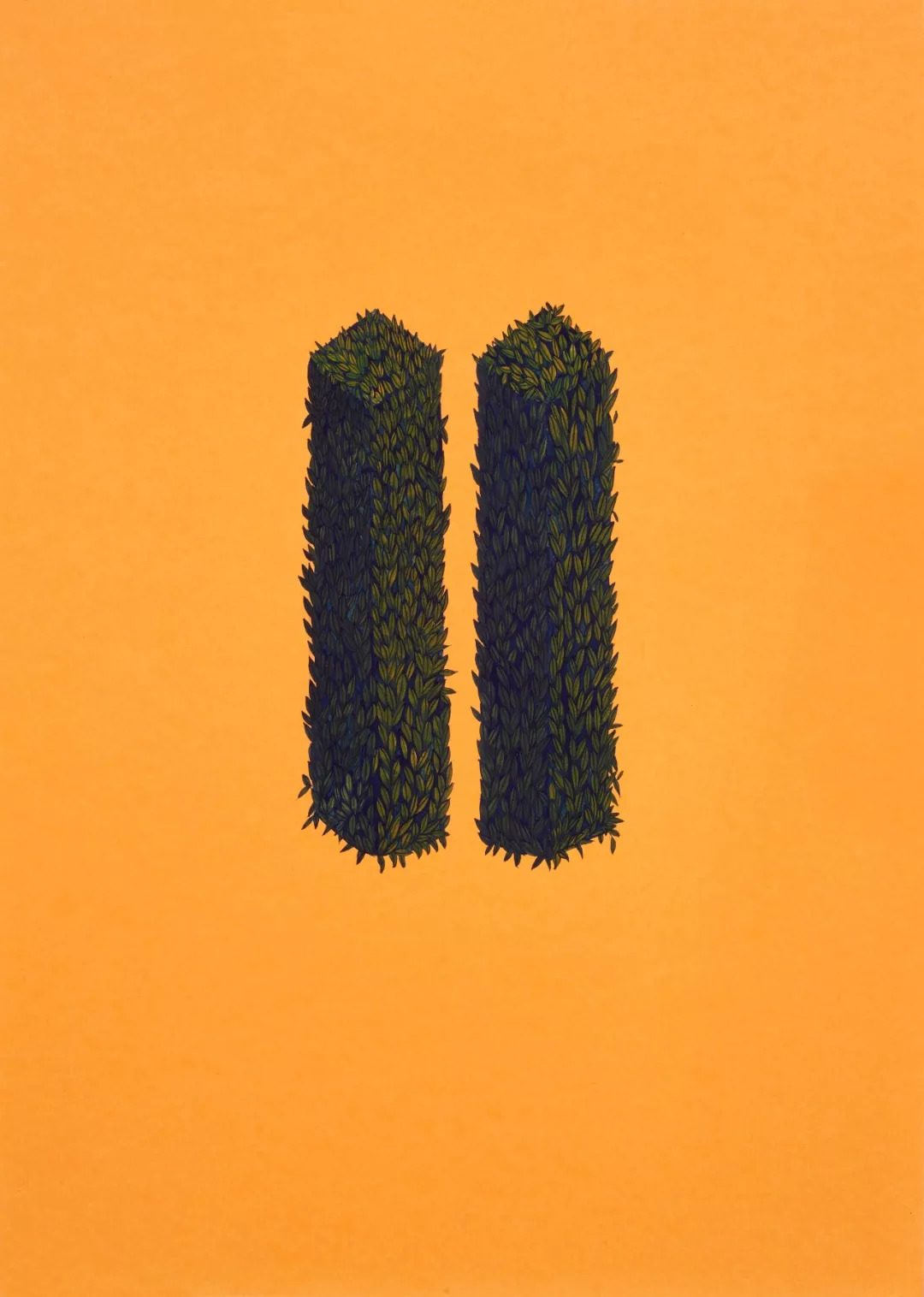

Hayv Kahraman的绘画《译者》(The Translator)入围了今年的“贾米尔奖”决赛环节。《译者》是系列组画《你有多么伊拉克》(How Iraqi Are You?)的一部分,画面中,九位黑发浓眉的阿拉伯女性坐在一起,身体几乎紧贴著彼此,带着难以辨别悲喜的表情,伸出食指指向某处。从近十年前,Kahraman找到了这种形象,来表达她所理解的女性与阿拉伯世界。

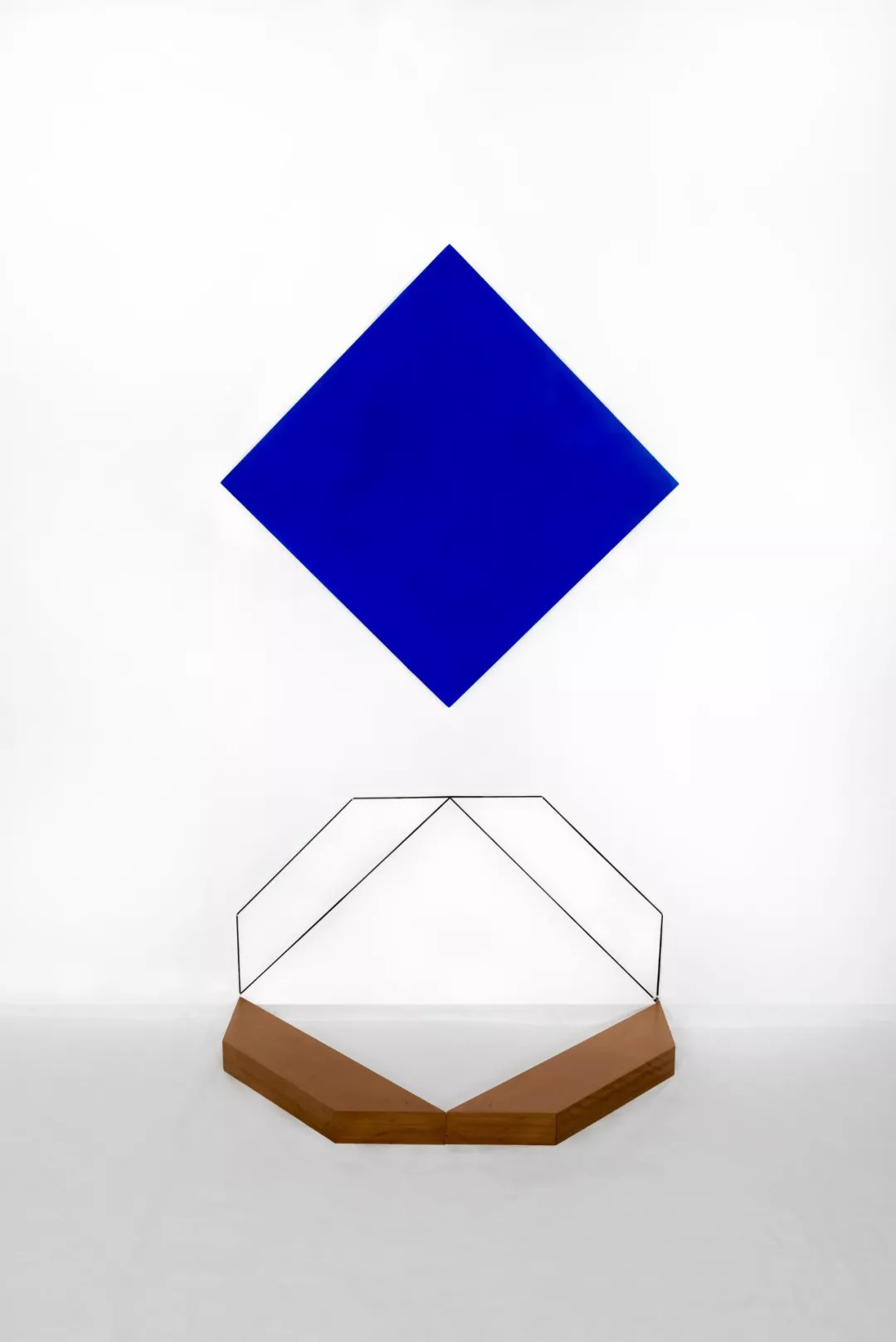

> Mehdi Moutashar的作品《两个正方形,其中一个是框》,2017

最早,一幅画里只有一两名女性,女性身上带有一排排镂空的规则几何图形。而2015年的这组作品里,画面几乎被多名女性填满。Kahraman说,最早画这个形象,她参考了自己的外貌特征。12岁时,因为海湾战争,Kahraman跟随父母逃到瑞典斯德哥尔摩。没有护照的一家三口被关在阿兰达机场的拘留室,这一刻,她忽然意识到了“我是难民,我没法马上回家”。在学校,她发现自己长得与身边同学不一样,从皮肤到眉毛浓度,到头发颜色。一开始, 她想要变成白人的长相;慢慢地,跟着一位当地艺术家学习绘画,她开始找到了与过去和自己身份和解的方式。——开始时是一个人,可能是“我”,也可能是别人;后来画面中的人越来越多,我明白,自己想要刻画的不是特定的某个人,而是与我遭遇相似的,成千上万的女性难民。无论她们后来去到哪里,永远都是“被流放者”。

有时候,现居美国洛杉矶的Kahraman会想念隔着茫茫海洋和陆地的家乡,她发现,自己关于家乡的记忆已经有些褪色了,“我想要将记忆存档,在这个完全陌生的地方,我与家乡建立联系的唯一方式就是(通过创作的方式)回到过去。”她也想过留在伊拉克,只是,这样风险太大,她的创作自由会被政治高压的环境限制,甚至可能有生命危险。

> Hayv Kahraman的作品《该系列的译者如何成为伊拉克人?》(2015)

在Kahraman2008年的一组画里,女性的角色成为了圣经里提到过的祭祀用的羔羊,任凭宰割,无法抵抗。“这组作品引起中东地区很多藏家的共鸣,因为很少有与当地社会政治问题联系如此紧密的作品——如果涉及到敏感的政治议题,身在中东的艺术家将面临严格的审查,甚至被定罪,”佳士得拍卖迪拜分公司负责现当代伊斯兰艺术的主管Hala Khayat说到,“必须有一位局外人,切实有力地去反映出这个地区正在发生的事情。”

如果说从小离乡的Hayv Kahraman是中东局势的旁观者,在美国和意大利求学后回到家乡的90后时装设计师Hala Kaiksow则是中东现实的参与者,同时是一位有野心的变革者。

生于波斯湾沿岸岛国巴林(Bahrain)的Kaiksow于2015年设计的服装 《牧羊人大衣与连衣裤》(Shepherd’s Coat and Momohiki Jumpsuit)是入选今年“贾米尔奖”唯一的时尚类作品。Kaiksow的设计理念是“慢时尚”,在现代“高速缝纫”(意大利语haute couture,可译为high sewing)的潮流下,她试着从阿拉伯传统服饰提取元素,来设计具有现代感的服装,家乡的传统技艺与手工编织是她工作的核心。2016年,她创立了自己的女性服装品牌。

8岁时,Kaiksow便爱上了时尚的世界。过去,她总是和心目中“永远的时尚偶像”妈妈或深谙传统手工艺的奶奶坐在一块儿,编织小物件。直到今天,接受了欧美专业设计教育后的Kaiksow,仍然记得自己当年的痴迷,试着从这种古老朴素的编织方式里,找寻突破与创意的可能。Kaiksow的每一件作品背后的创作周期都很长,在工作室,她会不停地试验不同的编织原料,希望找到与皮肤贴合性最好且持久耐用的一种织物。她喜欢原始状态的材料,并且将它们和人工材料进行对比或结合——未加工的丝和羊毛组合在一起,形成一种色调明亮、重量适中的材质,像一个柔软的蚕茧,包裹住人的身体,同时允许其自由移动。最后,Kaiksow用传统的靛蓝染色工艺,为“蚕茧”添上了层次丰富的各种蓝色图案。

在意大利读研时,这个手工业发达的国度有好多地方市场和分工细化的手工商店,Kaiksow很容易找到想要的高质量的、可持续使用的材料。回到巴林后,她发现一切变得困难,她需要给本地商店讲解,再请店员为自己专门定制一枚纽扣或是其他零件。看到她寻找原料的曲折过程,她的一个朋友在博客里写道“的确,这很困难,不过你在这里做的事情无比重要。通过这种对慢时尚的投入,你创造了这种需求,开拓了新的市场。事实上,你发起了一场运动。”就像Kaiksow对自己服装的定位,“我希望我的服装成为中东女性日常生活的盔甲,这也是我持续试验的出发点,希望找到柔软和坚硬材料最佳的结合点。”

“我是穆斯林,也是艺术家”

摩洛哥艺术家Younes Rahmoun的装置作品《帽子与光》(Hat-light)很容易让人联想到伊斯兰教徒集体在清真寺做礼拜的场景——数顶穆斯林男子常戴的圆头小帽立在距离地面约十厘米处,帽子下方亮着一盏灯,发出橘黄色的光。光线和带电的结构是Rahmoun创作时常用的元素,在他看来,光是精神性的一种隐喻,如悬浮某处的镇静灵魂,等待被唤醒。描述由33盏球形电灯泡组成的装置作品《Allah》时,Rahmoun说:“选择这些电灯泡,是因为它们由两部分构成,这两部分恰好传达两种功能:传播光明和照亮周遭环境。光会唤起灵性的、无法触碰的部分,同时,电灯泡“镜子”的属性又传递出它可触摸的、实存的那部分。电灯泡本身就是一个精神性和物质性的联合体,这可以被视为我作品的精华部分。”

大部分人会从Rahmoun的作品里感受伊斯兰教苏菲派(Sufi)的思想气质,在Rahmoun自己看来,宗教是他创作的参考系之一,同时还有其他的来源,例如家乡得土安(Tetouan)的环境,世界各地的旅行,东方哲学等等。东方哲学里的禅对他影响很大,在他眼里,每个词语都是带有自身颜色、光线和关系的一种形式,这是他从“不可见”到“可见”的途径。看到“照明”(Illumination)这个词,他会看见圆形的绿色光环,呼吸著,没有固定形状也从不会消亡,“这是一种不致盲的光线,就像人们通过烟雾、通过一朵云或是某种不透明、能够折射的物质所见的那种光。”

在很多作品里,Rahmoun都会故意露出连在电子设备上的那些电线,《帽子与光》也是其中之一。之所以让这些电线被人看见,是为了说明一个事实“我们并不是独立”运转”的状态。“对我而言,插上电线是一个象征,即与一种指引我们生活的更大的力量产生了链接。在作品《Markib》里,小船代表了人类,每个人有自己的角色,不过都向着同一个中心,就像与生命的源头连在一起。实际上,我觉得人类根本没法决定自己的命运,比方说,我们无法决定自己的生死。”

来自伊朗,现居美国的艺术家Kamrooz Aram同样是以装置为主要创作媒介,不过他和Younes Rahmoun的思路有所不同——Rahmoun向内看,探求自身与周遭的关系,而Aram向外看,从环境中发现问题,倾向于触碰艺术中“禁忌性的主题”,那些学者们会避开的议题,那些导向主观性和感情主义(subjectivity and sentimentalism)的东西。这次,Aram的多媒体装置作品《以弗所之雾》(Ephesian Fog)入选了“贾米尔奖”——一幅带有几何图形、极简主义的绘画被Aram作为了背景“幕布”,画前方的小装置立在方柱体的黑色展台上,是吸引观者的“作品主角”。如果没有前方的小装置,观众会自然将墙上的绘画作为观赏对象,这是大家进入“白盒子”的惯性思维方式,而Aram对这种“默认”与习惯持有怀疑态度。

Kamrooz Aram观察到,当来自中东的观众进入展厅看自己的作品时,因为他的阿拉伯背景,会自动提前预设“我会看到有关自己文化和历史的作品”,而不会去思考博物馆/美术馆为什么按照特定方式来安排一件作品,也不会细究这件作品的介绍词是真的与作品联系紧密,还是有牵强附会的嫌疑。《以弗所之雾》是Aram近三年来系列装置作品其中一件,旨在探索“展览是如何塑造我们对艺术的理解”,此处“艺术”特指那些待在博物馆、来自过去正在展出的作品。他会使用黄铜、木头、水磨石等等建筑材料,有时甚至略带讽刺意味地,将博物馆某些工具纳入作品——因为位置的调整,日常用品瞬间升级为“艺术品”。

这种颠覆西方艺术史几百年来传统观看模式的行为,暗含了Kamrooz Aram对“西方中心主义”艺术史的批判——西方的艺术被视为先进的、前卫的现代主义,而来自欠发达地区的创作统一被命名为“非西方艺术”(non-Western art)。在某些学者眼里,所有非西方的图案都被评价为“仅仅有装饰性”,且因此被排除在“艺术”以外。但是,为什么艺术必须是抽离环境的独立存在,不能带有“装饰性”这一属性呢?

在Aram看来,我们应该大大方方地承认,大部分艺术品的归宿是被挂在某户人家的墙上,是类似“背景音乐”的装饰,而非永远在“白盒子”里,充当众人的视线焦点。“为焦虑的内部空间而作的不稳定绘画”(Unstable Paintings for Anxious Interiors),“献给冷漠建筑的装饰物”(Ornament for Indifferent Architecture),这是两场个展的标题,表达了Aram近年的思考,后者是对Luis Barragán“所有建筑都应该是有情绪的建筑”观点的回应。

“艺术应该如何成为建筑的一部分?”Kamrooz Aram自己的回答是:“绘画,包括广义上的艺术,可以帮助冷漠或平庸的建筑变成有情感的建筑”。

入选第五届“贾米尔奖”唯一一位建筑师Marina Tabassum或许会赞同Aram的观点,可以说,她的入围作品,位于孟加拉首都达卡一个人口密集区的清真寺祷告殿Bait ur Rouf,本身就是“有情感的建筑”的极好例子。作为建筑公司Marina Tabassum Architects (MTA)的创始人,Tabassum的宗旨是建立一种建筑的全球化语言,同时扎根于地方,将位置、气候、物质、文化和地方历史放在首位。每年,Tabassum会仔细筛选,只接少数的项目,深入考察现场,再着手具体建筑。

Bait ur Rouf清真寺是Tabassum从2000年便开始着手的项目,直到12年后才正式竣工。

建这座清真寺的初衷,其实是一种疗愈。2002年,Tabassum的母亲去世,第二年,母亲的妹妹,她的姨妈也离开人世。“两年中,我的外婆经历了两个孩子的离开,她请我设计一座清真寺,因为我的职业是建筑师。同时,她也感受到了我的痛苦,从某种程度上来说,设计寺庙这件事,成了我们两个人共同的疗愈。”

2005年,Tabassum的外婆病重,她决定提前举办寺庙的动土仪式,虽然当时的资金只够用来打下地基。第二年年底,外婆去世,Tabassum下定决心,无论如何都要完成这座她们共同的寺庙。“有一点钱的时候,我们可以买到五车砖或是几袋水泥,然后去建筑寺庙一小部分。”更多的时候,Tabassum不得不停工,继续募集建设资金。六年后,这座寺庙建成,并获得了2016年的阿迦汗建筑奖(Aga Khan Award for Architecture)。

这座寺庙的成功,激发了孟加拉国其他建筑师与艺术家的创作灵感。更多创作者开始从本土来发掘养料。Bait ur Rouf清真寺的整个建筑过程中,Tabassum采用的都是当地的材料和工匠,最后达到很好的效果,其中最突出的一点是极好的采光性,“这是一种抵达精神性的尝试”,Tabassum补充道,“光线可以帮助跨越当下与无限,今天和永恒的距离”。