1979年1月,时光正是冬季,寒风凛冽,气温骤降,街沿的梧桐树早已凋零,然树上还有一些叶子挂在上面,顽强地抗衡着严冬的一次又一次袭击。它们在抗争,它们在等待,它们在观望,它们似乎感到,春天已经悄悄地走近。

也许是巧合,也许命中注定,我们的那个自由组合的,被命名为《十二人画展》的联合展览的档期,就排在了严寒的冬天。在延安东路靠近闻名远东的大世界沿街的一幢大楼里,那是黄浦区少年宫的所在地。《十二人画展》如期在这里举行,没有开幕式,更没有领导嘉宾,只有孔柏基、陈钧德、沈天万、陈巨源、陈巨洪、黄阿忠、韩柏友、郭润林、钱培琛、徐思基、罗步臻、王健尔等十二个画家,还有一些闻声而来的画友和观众。展厅布置得颇有新意,方正的大厅用展板隔成“X”形,每人一个展面,再加四壁,正好是十二面,这种形式,在以往的展览中是不可能出现的。展厅播放西方大音乐家贝多芬的命运交响曲,在那年月,放这种音乐是要担风险的。其实,我们这个展览也承担了很大的风险。没想到的是,展览会异常热闹,大家穿梭在画作前观赏,品味,琢磨,显得格外地兴奋。参观的人络绎不绝,很快就把展厅塞得满满的,闻讯而来的不乏名流,似乎各界人士都有,不知道是谁邀请他们的。展厅不大,人们的热烈、喜悦之情烘托了久违的展示气氛,与之窗外的严寒,形成了一个强烈的反差。

在过去十年的非常岁月中,艺术上推行的是千遍一律的概念,尽管人们厌烦透了这种做法,但是还在不断地重复“红、光、亮;假、大、空”的那种虚假的艺术形态来创作,这就导致美术展览中出现许多不可避免的相似。据说,有外国友人在看了当时国内的美术展览后,跟有关领导提问,此展是否一个人的个展?我不知道当时的领导是用什么外交辞令回答这个外宾的,但我想,就这些作品摆在那里,凭你领导的三言两语,那外宾的疑惑能解开吗?

现在《十二人画展》冲破了蕃篱,大胆地走上舞台,他们的作品向人们喊出了心声,同时也宣布,艺术的新时代来到了。

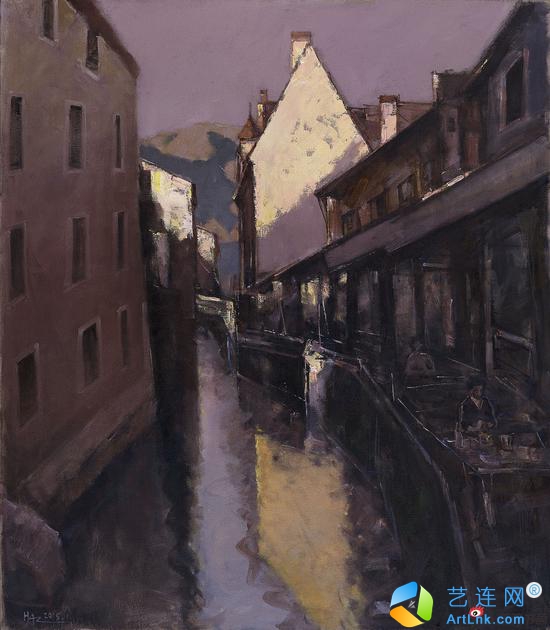

黄阿忠 26 外滩·1940 2014 布上油画 70×100cm

黄阿忠 26 外滩·1940 2014 布上油画 70×100cm《十二人画展》获得了大大的成功,这是我们始料不及的。也没有想到,这个展览将会在美术史上产生巨大的影响和深远的意义。

《十二人画展》是怎么会筹办的?这十二个人又如何会聚集在一起的呢?

二

还要从1978年10月说起。

“四人帮”被粉碎后,各条战线百废待兴,全国人民正以极大的热情投入到工、农业的复兴之中,当然也包括肃清思想领域和艺术上的流毒。根据市宣传部、文化局的布署,各区、县文化馆和文化宫,都要举办《批判“四人帮”,拥护华国锋主席的漫画展》,以这种形式在精神思想,意识形态上拨乱反正。

我当时刚从戏剧学院毕业,被分配在普陀区文化馆宣传组搞美术辅导、美术创作等工作。因此,举办这个“漫画展”也就落实到了我们美工组头上了。

全上海各个区、县都在搞这种形式的展览,我们也积极地筹划思考着,究竟怎样办好这个展览。我实在是不想搞这种一哄而上的展览,全是漫画展,这不又千遍一律了吗?不办漫画展,但是办什么展呢?我想到了搞一个“写生”性的展览,把国、油、版、雕、装饰等各个画种,以“写生”形式的作品做个展览,换句话说,是那种随性的、发自真情的作品参加。就艺术而言,真性情的“写生”,是批判“红、光、亮;假、大、空”的艺术形态最有力的武器,也是表达自己艺术思想的载体。以平时的“写生”习作为主,兼有小幅的真情创作,既丰富了作品,又有了新意。我想,这个展览如果办成的话,肯定比漫画展有看头。

《写生画展》经过两个月的努力,终于在中山公园原本搞阶级教育、展出《收租院》雕塑的展厅开幕了。开幕那天没有仪式,只是一个集中一下的聚会。参展的作者,包括观众从四面八方涌现中山公园,大家都非常激动,看了一遍又一遍,他们一致认为,这是具有真正意义的画展。

《写生画展》开幕当天聚集了不少二、三十岁的年轻人,在连声称赞这个展览的同时,又表露出许多不过瘾的情绪。杨浦区教育学院教研员徐思基是画油画的,平时一直在搞油画创作,因为原本也是组织者,所以周边有一批画画朋友,比方钱培琛、余仁杰等。展览那天他们都和我在展厅交流,那些朋友觉得,这个展览虽然很好,但是参展的人太多,太杂,水平参差不齐,有些还不够成熟,显示不出艺术观点,艺术倾向。如果能约聚十几个人联展,或许会收到更好的效果。

于是,我们几个人就约定,搞一个人数并不要很多的联展,在这个时代,在新形势下喊出自己的口号,亮出自己的艺术观点。

三

我和徐思基、钱培琛等人开始了策划活动,大家从各个方面去“招兵买马”,物色能够合在一起展览的人选;分几路,寻访公园,为找到展厅在努力。

与此同时,另一些闲散的画家沈天万、陈巨源、韩柏友等也开始了“蠢蠢欲动”。说是“闲散”,其实,他们都是有工作的,他们对绘画心有千千结,所谓"闲散",不过是心游于工作之外的戏称罢了。沈天万原来在上海美专读书,因为自己的个性太强和学校有抵触而退学,到社会后为生计做了个体户,开了个画室,这画室和现在的美术辅导班、高考班很相像。后来割资本主义尾巴,画室办不下去了,街道把沈天万安排到了玩具厂搞设计;陈巨源也不是“闲散”,他做过很多工作,到七十年代未,也到了玩具厂,和沈天万做了同行,他们有共同的理想。韩柏友和沈天万是同学,他出生书香门第,胖胖的,戴了一副金丝边眼镜,斯斯文文的。他曾在北京一所高校教过书,因为多说话而打成了右派,后来“游”到上海,和母亲在一起相依生活。这几个人除了画画之外,都喜欢喝酒,且是都是好酒量。说他们“蠢蠢欲动”,是指在工作之余,几个人常常聚在一起喝酒,谈天论画,毫无顾忌。那年月憋得慌,交谈时很多领域不能涉及,好不容易等到有点松动的一天,如若喝酒,那谈起来还真刹不了车。他们谈艺术,谈祝枝山、徐青藤;谈勃拉克、莫迪里阿尼……。一直喝到酒干,他们还在青梅煮酒论英雄,他们胸怀大志,叹英雄无用武之地。

他们几个人聊啊聊啊,也谈到了新形势下搞联展的事。就在这时,钱培琛起了牵线搭桥的作用,把两拨人聚集到了一起。钱培琛是鲁迅中学的数学老师,但专业思想不巩固,不安分教数学,但钟情绘画,经常和沈天万他们一起画画。正当我们还在愁参展人员的力量不够时,钱培琛把沈天万、陈巨源、韩柏友等找来了,而且个个都是强将,故而我们对展览信心满满。

黄阿忠 83 双色瓶 2011 布上油画 80×120cm

黄阿忠 83 双色瓶 2011 布上油画 80×120cm有了这个基本队伍,接下来大家继续联系落实场地。我们找到虹口公园,那时展厅由方攸敏负责。他本身是画画的,和程十发、唐云等一些老先生关系很好,经常安排他们到公园写生,也会送花让他们带回家继续画,所以有很宽的人脉。老方非常理解我们的想法,也在尽力地帮我们,无奈他们那里展厅太小,不能展示一定规模的作品,故我们只好放弃。然后我们又去了和平公园,接待我们的是搞宣传的美工王伟民,现在也是一个知名的水彩画家,当时他不过二十多岁。他帮我们找来借调到园林局的美术设计凌毓伦,凌毓伦原来在和平公园工作,也画画,当然支持我们的想法。但终因和平公园的“百花厅”过于园林化而只得另砌炉灶。

我们在沈天万家聚集了几次。聚集在一起都围绕着讨论画展的事,内容不外乎参展人员、展览场地、我们拿什么画出来展览等等……

四

沈天万家在山东中路沿街的一幢房子的楼上,砖木结构,踩在地板上吱吱作响,到他家门口要经过一条长长的黑呼呼的过道,一边堆放着煤球炉和许多杂物。沈天万在这样的环境下画画,可也真不容易。

进了门坐下,就算是开会了。所谓开会,当然有明确的提交人选,寻找场地等主题,但是一说起来,就像平时“吹牛皮”,谈山海经一样没了边际,讲到哪里算哪里。于是说理想,谈艺术状况,评论现象,抨击当今的艺术观念……没完没了。现在想想,这倒是统一艺术思想的讨论,是明确归纳我们目标的“牛皮”。所谈到的这些问题,对我们以后的展览定位也是有作用的!谈着,谈着,饭点到了,于是喝酒了,边喝边说,下酒菜简单,就花生米、猪头肉、皮蛋等,熟菜店就在楼下,随时可以去买上几包。

有时,讨论的地点会放在我就职的文化馆,在一个单位里,总有地方安顿我们。

经过一段时间,我们讨论的人员组合也渐渐明晰起来。参与的画家也从一开始参展热情高涨的人员中,选定了沈天万、陈巨源、韩柏友、钱培琛、徐思基和我。在这些人中,我年纪最小,资历也最浅,但年轻,脑子活络,肯干事,画画的思想也蛮新,大伙也就把我留在了队伍中。巨源的弟弟陈巨洪,他们所画的国画有个性,有风格,也理所当然进了这个队伍;陈巨源又介绍了一个朋友叫郭润林,是水彩画家,上无四厂的美术设计师,当年凯歌牌无线电商标是他设计的。他有思想、有格调,现在也成了我们当中的一个。

沈天万毕竟年长了我们许多,经历也丰富,很多时候我们都听他的,别看他好像“木??”的,他的点子可多呢。我后来想想,如果是在“文革”的话,他一定会被定为“教唆犯”抓起来。不过,那时,这个时代是早已过去了!

沈天万说到了很重要的问题:他说,我们这些人当中缺少一个既画画又能做领导的,如果有这样的角色,我们做什么事都可以顺当一点了。你别说,沈天万的组织观念还很强。大家觉得言之有理,于是便讨论起来,谁能担当呢?大家你一言我一语,最后讨论出了一个人——孔柏基。孔柏基是上海戏剧学院美术系的党总支书记,他是领导,画的画种是油画棒,也很独特,他有自己的见解,有修养,显然是一个非常合适的人选。我是上戏毕业的,自然和他熟悉,这样,邀请他参加联展的事就落在了我的头上。

事情进展很顺利,而且还捎上了一员大将——陈钧德。陈钧德是我的老师,也是上海戏剧学院毕业的,现在上戏任教,但他同时也是刘海粟、关良的学生,我知道他的艺术追求,加盟我们一起展览十分恰当。

这样,我们已经有了十个画家加入了,队伍已经很壮大,离我们的展览应该不远了。

五

落实场地并不容易,到处寻找,总找不到合适的展览场馆。

陈巨源想到了一个朋友,他叫罗步臻,在黄浦区少年宫搞美术。巨源知道他那里有展厅,便动员他一起参加,并请他帮忙解决场地。此事可谓一拍即合,罗步臻去领导那里交涉展厅问题。他也很高兴和我们一起参加展览,同时,又推荐了另一个朋友王健尔加入。罗步臻和王健尔都是画山水的,他们的山水笔墨新颕,而且都有传承,在圈子里很有影响。以他们的水平要一起参加画展,那绝对是没有问题的。但是,我们原来的一些人都是西画类的,怕总体不协调,后来想想品种多点也没什么不好,于是就把这些人都定了下来。

现在有十二个画家了。

有人闻讯此事还想加入,但是大家认为不能再加了。如果加一个,就是13,上海人不大高兴用“13”,怕给人说十三点;加两个,就是14,上海话谐音“要死”,又不吉利!如果到15个人以上,那就又太多了。最后,锁定孔柏基、陈钧德、沈天万、陈巨源、陈巨洪、黄阿忠、韩柏友、郭润林、钱培琛、徐思基、罗步臻、王健尔十二人。

黄浦区少年宫领导同意把展厅让我们使用,后来在展览的时候,还拼命地为我们做广告,招引大家来观看。罗步臻在找场地这件事上下了很大的功夫,他们的领导也万万没想到,这个展览居然会产生那么大的影响。

黄阿忠 93 淡淡的晨光 2005 布上油画 120×50cm

黄阿忠 93 淡淡的晨光 2005 布上油画 120×50cm接下来要做的事情很多,首先,要给画展取个名字,当然是十二个人集中开会讨论。当时时兴什么“迎春画展”,“职工美术作品展览”,“红五月”展览,“国庆”展览等等,可我们觉得都不合适。大家七嘴八舌,群思众想,有人说国外有什么什么"画派展",还有什么几人几人展等,比方有“加拿大七人画派展”之类的。有人说我们十二个人,索性就叫《十二人画展》吧,这个想法得到了大家的一致同意。

《十二人画展》的名字就此诞生了。

画展的名字有了,但是一个展览滴滴答答的事情很多。比如设计海报,比如前言,比如作品筛选,比如展厅布置等等……都需要有人去做。好在我们这十二个人中能人多,孔柏基、沈天万年长,足智多谋,陈巨源理论水平不低,郭润林设计能力有目共睹,韩、钱、罗等都各有高招,就数我年轻,许多事情都不懂,但也有干具体事情和跑腿的长处。在这个集体中,可以说是各尽所能,各发所长的。

郭润林设计海报,把“十二人画展”五个字放得大大的,下面配上展览地点、时间等小字,一目了然,一如他设计的著名的“凯歌”牌无线电广告。展览海报张贴出去后,效果果然了得,不过其间还闹出了一个笑话。当时正好推行第二套简化汉字,“展”字被简成“尸”字下面一划(第二套简化字没用多久就废除了)。海报贴出不久,遇到雨淋风吹,简化的“展”字下面一横被风吹落,远远望去竟是“十二人画尸”,让人啼笑皆非。后来又印了一批不简化的字体,重新到各处贴了一遍,这才挽回一些面子,但已落下笑话,不过大家也并不计较这些,说说好玩,笑笑罢了。

印海报我们是自己动手的,这也是郭润林的强项。他用的丝网印刷,自己刻一块版子,其实是一张白纸,刻上需要的字样,做一块广告大小的丝网,调上化学浆糊,另外可加三花粉配成各种各样的颜色,印制出来的海报亦引人注目。印制的活基本上都放在文化馆,我其他事干不了,印刷的力气活就由我担当了。张贴海报就比较容易了,大家领取一点印好的海报,在各个区域散贴出去,让它在全市开花。晚上,我带了两个美术训练班的学生,骑了一辆黄鱼车,带上扫帚浆糊,从普陀区曹杨新村贴到城隍庙九曲桥。半夜寒风凛冽,连浆糊也冻牢了,但心里却是热乎乎的。

郭润林还是摄影高手,他那时的摄影器材在我眼里是相当高级的,一只镜头长长的,像炮筒一样。他说展览时要有统一的照片,由他来拍,于是相约人民公园,大家站在紫藤架下摆架势,倚在假山石傍立此存照。通过郭润林的妙手,我们都有了一张像样的黑白头像照,那张佯装严肃的头像照,我至今收藏着。

展期一天天向我们走近,我们这个群体中的每个人都在为展览作出了贡献,迎接着开幕的一天。

黄阿忠 86 早茶 2015 布上油画 160×80cm

黄阿忠 86 早茶 2015 布上油画 160×80cm六

1979年1月27日,农历大年三十。

黄浦区少年宫的领导还为我们在报纸上登了一个豆腐干大小的广告,以此昭告天下。《十二人画展》在黄浦区少年宫开幕。没有请柬,只是在粉红的招贴纸上打印了一些文字,类似通知一般。然许多观众闻讯赶来,他们没有那张粉红颜色的通知;这个展览也没有开幕式,但播放音乐,柴可夫斯基的钢琴曲,贝多芬的交响曲等轮着放。展览会上观众自由走动,可以看到,兴奋的表情洋溢一脸。

展览布置是前一天完成的,展厅设计别致,至少以前我没见过这阵势,这以后好像也没有看到过。展示板呈“X”形状,安放在当中,这“X”展板一共八个面,再加上四面墙,正好一人一面,各自找人帮忙挂起。当时有夫妻档、有兄弟档、有师生档、有朋友档,自扫门前雪。画展的作品镜框简陋,有的仅四根木条框起,有的用两块玻璃一夹了事,但效果却相当不错。

夺人眼球的是进门的六个大字,“探索 创新 争鸣”,那是郭润林提出要写的,这也是我们画展的宗旨。

接着就是一首诗。

严酷的冰封正在消融

艺术之春开始降临大地

战胜死亡的威胁

百花终于齐放

从密封固锁中解脱出来

沐浴在灿烂的阳光下

呼吸着清新的空气

我们的艺术生命复活了

每一个艺术家有权选择

艺术创作的表现形式

有权表现

自已深深眷恋的题材内容

把灵魂溶化进去

使艺术之树常青

旧时代过去了

新时代已在召唤

我们将努力创作

为中国文学艺术的全面繁荣

作出我们应有的贡献

诗是陈巨源写的,他是我们这里的才子,发表了很多论文,这是他的呐喊,也是我们大家的心声。

观众进门后,都被“探索 创新 争鸣”这六个大字和陈巨源的诗震撼了,他们纷纷拿出笔和纸,一边看,一边抄写。大家迈开脚步,聚集在画前悄悄地说着话,交流他们的体会;冲破蕃篱的喜悦,汇集成一阙强有力的序曲,与展厅中回旋的悲壮雄强的音乐,共同构建艺术和时代的命运交响。

人群中闪亮着郭润林为大家在人民公园拍的头像照,头像照片统一12吋,尺寸很规范;黑白的,明暗强烈,很有历史感。照片下面是简单的作者介绍,让人粗略地对画家有所了解,这种形式在当时是很新颖的,当然,大家更注重看的还是画。

画厅中十二个人,聚集了12种绘画风格、形式。

沈天万是油画,那些年月流行的大多是苏派风格的,但沈天万不买苏派的账,拿出的作品却反其道而行之,都是法国风格的,凝重的激情与淡雅的浪漫构成了独特的视觉;孔柏基画的是油画棒,这油画棒別说见过,那个时候,连听都没有听过。见识一下孔柏基的油画棒:他是用油画棒画在宣纸上的,崇尚的亦是法国浪漫,朦朦胧胧的色彩,既入调又夸张,团块间线条隐于其中,松散而具骨力,显然,他把西方的印象和中国的骨法用笔结合了起来。钱培琛的作品也极为有个性,特别引人注目的是那张《夜上海》,浓重的色彩和粗狂的线条,蓝紫的天空和黄灯的闪烁,把上海的午夜,泼洒得淋漓尽致;徐思基也不走苏派路子,厚重的颜料带你到油画形式新的天地,他所作的静物、风景老辣、洒脱,正在逐步形成自己的风格。陈钧德的油画那时或许正处在风格的融合和转化时段,绚丽的色彩在勾勒中,韵出一种调性,营造了新的气象。他的代表作《有过普希金铜像的地方》,除了具有那种气象外,还能品出历史的诉说。陈巨源、陈巨洪兄弟俩作画都是用水作为媒解的,巨源是水彩,尺幅比较大,较之于传统的水彩,他的作品有韵味、有新意;巨洪画的是水墨,文学解读、历史故事、神话人物等,都在他的笔下演绎出新的绘画语言。郭润林也画水彩,和巨源的相比稍有传统,不过,传统概念上的水彩是少了郭润林水彩那种大气的,他画街景自有神态;他画静物、肖像别具构成。韩柏友在上海美专读的书,然所画的画不知怎么沿承了林凤眠开创的,中西合璧的路,方形的构图,黑色用得特好。罗步臻、王健尔两人都是画山水的,传承的老师应野平、陆俨少都是高手。名师出高徒,从他们的作品看,他们在学老师的基础上,都蕴集迸发了进取的力量,故而山水创作上各具特色。我在这十二人当中年纪最小,又刚从学校毕业,因此,作品稍谦稚嫩,还带点学生气。不过,毕业这两年,我上下求索,审美上已具开阔的眼界,在展览的作品中,现代意识,形式和激情显而易见。

黄阿忠 98 大桌枱 2015 布上油画 150×150cm

黄阿忠 98 大桌枱 2015 布上油画 150×150cm这12人集聚一起,值得称颂的闪光点是:每个人都坚守着自己的风格,保持着自己的绘画语言,不趋势,不跟风、不屈不挠。或许,也正是因为这一点,才会有绘画圈的轰动,社会的关注;才会有今天艺术史上的定位。

展览进行中,还有人不断进入展厅,小小的展厅人头攒动,交口称赞;人们在展品前停留,往后退几步,再朝前观看。他们品味着作品的气息、格调、和各个画家间的区别;他们在欣赏,赞叹中看到了艺术的希望。

七

展览顺利进行着,每天都有数以百计的观众,并遂渐增加到数以千计来观看,我们谁也没有料到,这个展览会产生如此大的影响。香港《文汇报》刊登了一幅漫画,形容上海这期间展事状况,其实也是通过漫画表达了一种态度。整幅漫画以三个展览情形组成,一是每年例行的迊春画展,作品前空荡无人;二是卢湾区职工画展,有一个人在观看;三是十二人画展,画前人头涌动。如实地反映了当时画坛的情况。

展览期间,我们12个人也常去展地,以增加和观众交流的机会。

我在展厅见到了诗人、画家卢芒,他在我的作品前,有过一个意味深长的谈话。

“你的作品很灵动,可以看得出你对那片风景有想法,也有情感,”卢芒说。

我回答他:“我要在风景中表现光,通过透亮的光,用艺术表达对新时代的向往和憧憬,同时也在风景中表现一种真情的自然流露。”

他大为赞赏,连声说:“对!对!艺术一定要有自己的情感,”而后又指着几张问道:“这些是写生的吗?”

的确,展出的作品中有好几幅是实地写生的,可见卢芒对绘画的洞察力和辩析力。

他接着说:“你可以减少写生,也可以在写生的基础上,在画室中再创造,画自己对风景的体会,画心中的风景。”

画心中的风景!

这句话像是一道闪电,照亮了我的继续前行的绘画道路。

《美术》杂志编辑栗宪庭和陈巨源原先认识,他休假来上海,也到了画展。他认认真真地看了作品,以他敏锐的眼光察觉到了这个展览的现实意义。随后,他向北京美协主席、《美术》杂志主编刘迅推荐这个画展,希望能向全国宣传,扩大更大的影响。没过几天,刘迅到上海看了展览,同时把我们叫到黄浦区少年宫开了个会。会上,他肯定了这个展览,鼓励我们要继续坚持下去,把艺术进行到底,并决定邀请《十二人画展》去北京展览,届时《美术》杂志报道画展。刘迅早年参加新四军,在部队从事文艺创作,解放后在美术界当领导,是美术界的老革命,有审美能力,干事相当果断。

展览会上每天迎接不同的人观看,人们奔走相告,仿佛是在传达艺术春天的消息。展览的影响在不断地扩大,转眼展期快要结束,应广大观众的要求,画展又延期了一周。

八

《十二人画展》在社会上掀起的影响惊动了上海美协,(当时叫“中国美术家协会上海分会”)美协秘书长蔡振华找了我们几个人到黄陂北路美协办公室谈话。主要内容还是希望我们不要出格,要有政治头脑等等。蔡振华画漫画,搞商业广告,办事小心。他的话我们听了也就听了,画已经向社会展出了,怕也如此,不怕亦如此。

事情的发展有许多是意想不到的。

北京美协主席刘迅回北京后,急忙安排他给我们的许诺。但是,在当时的时代背景下,北京的许多单位步子也不敢迈得太大,不过,《美术》杂志决定刊用我们的作品,这也给我们极大的欣慰。因为北京不接受《十二人画展》,刘迅把展览推荐给了湖北的美协主席周韶华。周韶华的艺术观念很新,胆子也很大,他热情地邀请这个展览到湖北武汉展出。在他的努力、周到的安排下,1979年3月,《十二人画展》顺利地被安排到武汉中山公园展出,同样也引起了强烈的反响,获得了很大的成功。不知怎么?《十二人画展》在武汉展出时,被更名为《上海十二画家作品展》。或许,还是“小心为妙”的思想指导所为,不得而知。当然,这也无关紧要。

《美术》杂志刊登了孔柏基、陈钧德、陈巨源、韩柏友、钱培琛和我的作品,同时,也用了朱朴先生的一篇短文,主要介绍了画展的一些情况,也没做更多的评论。评论的文字中有“摸着石头过河”的感觉,恐怕也是新形势下有所观望吧。

同年六月,北京的一些艺术家组织搞了一个《星星画展》,也同样在北京引起轰动。上海《十二人画展》和北京《星星画展》形成了一个南北呼应的大势,吹响了艺术走向春天的号角。

栗宪庭问陈巨源要了所有的《十二人画展》的照片资料,发表了许多文章,为扩大影响和推动艺术发展起到了积极的作用,也奠定了这个展览在美术史上的地位。

九

十年过去了。

我们几个人想把12个人聚起来,再搞一个“10周年展”。静心下来盘点后发现,《十二人画展》竟然没有留下当时的任何信息,油印在粉色纸上的请柬、丝网印制的广告海报、现场的照片、还有座谈的实况记录等都没有留下。那记的满满的三本留言本,当时我们读的那些誉美之词,并引以为自豪的留言本,最后也不知去向;巨源在展览开幕、展览期间确也拍过一些照片,但是统统给了栗宪庭后没有归还。

时值出国大潮,12人中徐思基去了日本,孔柏基去了美国(编者注:最近已去世),钱培琛、郭润林也去了美国,陈巨洪好像去了新加坡……人也聚不齐了,展览只能作罢。

二十年过去了,三十年过去了。

在这些年中,我和巨源、柏友常有聚会,经常在一起喝酒聊天、谈艺、唱歌,好不生乐,直到送韩柏友飞了美国。

然而有一天,我接到远在美国的郭润林的电话:他告诉我,韩柏友因病去世了!我默然,泪水充满眼眶……

黄阿忠 97 斜阳 2014 布上油画 160×140cm

黄阿忠 97 斜阳 2014 布上油画 160×140cm徐思基从日本回来了,他在日本学的是公共艺术设计,回国后继续他的设计、公共艺术,空闲时间也画点画。巨源还是保持着他竹林七贤般的大隐于市的秉性,飘逸、潇洒,写写画画,一派自在。

陈钧德一直在画画,风格越发强烈,个性凸显,作品深受大家的喜爱。沈天万笔耕不停,创作了一批又一批的画,有一次去看他,作品放满三个房间。

罗步臻、王健尔画的还是国画山水,然图式,形式,笔墨,包括理念,已经大大不同于以往了。《十二人画展》所催发的花苞,已经在他们的心灵深处绽放。

钱培琛从美国回来,在国内搞过几个展览,我还为他写了文章,文中提到了当年的《十二人画展》,和他的“不夜城”。不知怎么,总忘不了我们一起走过的路,忘不了浦江上那片蓝紫的夜空。

我还是一如既往教书、画画、写写文章。当年我最小,现在我也已经六十六了,岁数应该不小了,但回想起四十年前的一幕一幕,到今天,我感觉自己还是最小。这也并不奇怪,你增加了一年,人家也长了一岁呀!

郭润林在上海、美国两头跑跑,有时也约我们找地方喝茶,互通一下信息。现在想起来,我和他也有好多年没联系了。陈巨洪自《十二人画展》结束去国外后,就一直没有见过面。

时光已逝,岁月留下了历史。《十二人画展》已成为一个划时代画展,她为艺术走向新时代作出了重大的贡献。

凝望着那条艺术的道路,仿佛听到,四十年前欢呼艺术之春降临的歌声,从遥远的空中飘来。